对物业公司战略布局及数据赋能的新观察

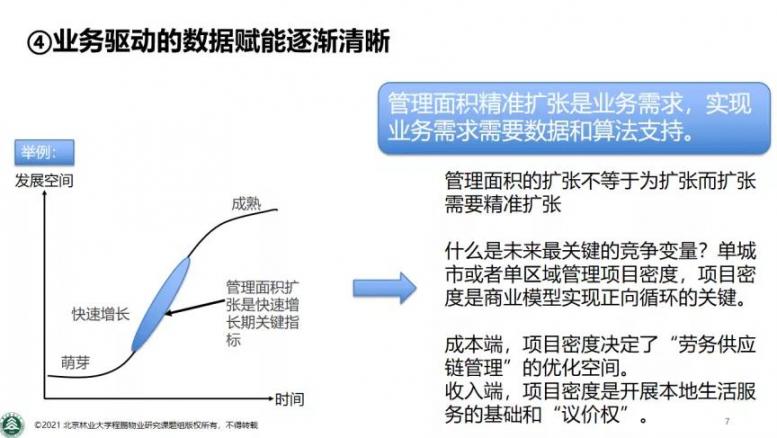

我们讨论数据赋能的观点,头部物业公司已经把这一思想放在了很高的战略位置上,即用数据来思考怎么进行有效的规范管理。头部的物业公司考核关键的指标在于管理面积,但真正决定管理面积大小的关键指标是项目之间的密度,项目管理密度是整个商业模型正向反馈的关键指标。

一、对物业公司战略布局的观察

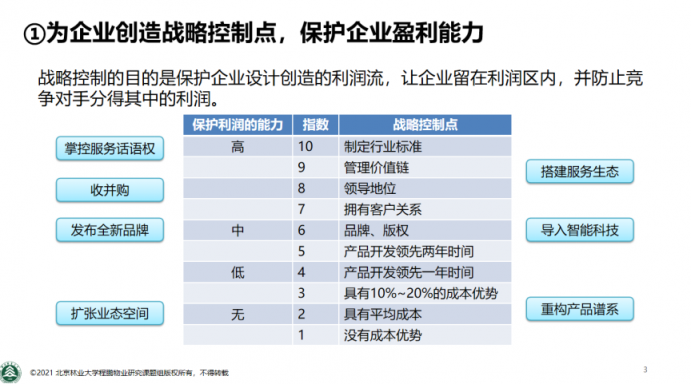

虽然近两年很多物业公司有大量的这种商业性活动,今天并购了,明天开了新品牌发布会,后天又要搞生态体系搭建,看似这种商业新闻很杂乱,其实背后的主线是非常清晰的。至少头部这些物业公司想的很清楚,他们目的是制定在整个行业的服务标准,以及最终的话语权,最高目标是制定行业标准,头部物业公司为此做了一系列的铺垫。

物业公司大部分都是从产品服务开始做起,但是这只能维持短期的盈利,之后必须要控制成本,如何有效的控制成本呢?这些头部物业公司表面大量扩张,其实它扩张的背后是有其道理的——增加在一个区域内的项目管理密度,因为只有一个城市或者一个区域内的项目密度足够大时,成本才能得到有效的控制。

但控制成本也只能维持短期的优势,之后的发展路径一定是新产品和新服务研发,去年我帮某头部物业公司做了产品线的梳理。起初物业公司最简单的产品线是四包,在不同的场景下它会衍生出很多新服务,因此我建立了一个模型,该模型可以衍生出不同的服务品类,以物业公司的保洁服务来说明,如果把保洁服务放在写字楼的新入户商家的清扫,属于入户企业的开荒服务,类似的在该头部物业公司管辖的应用场景中,我大概帮他们梳理了上百个服务,在这些服务中他就要判断有哪些服务是可以做的,哪些服务是没有能力做需要跟别人合作,或者哪些服务没有太大的商业价值。为什么要做产品线的梳理,就是要通过新产品和新服务的开发,不断提高业主和物业公司的联系。前段时间我再次拜访该头部物业公司的时候,他们给了我一个公开版本的产品线说明书,对提供的产品和服务描述的很详细,可见他们的产品线管理框架已经搭建起来了。

但想要利用产品线管理来占领高地依然不够,这套逻辑很容易被模仿,接下来必须用新品牌来做载体。所以去年万科物业、碧桂园服务都做了这方面的努力,为什么他们选择了新品牌?因为过去的品牌没有办法更好地承载他们对行业的认知,利用新品牌的迭代升级甩开业界同行。同时他们也在做知识产权和申请专利,我上次去碧桂园博智林调研了机器人项目,这个技术项目对他们来说很重要。通常,家庭用的扫地机器人,只能用手机控制一台机器人,但是在物业清扫空间场景中必须要实现一部手持终端同时控制几十台甚至上百台清洁机器人,如此一来技术难度就非常大了,所以必须解决控制方面的难题,因此碧桂园高薪聘请了很多专门做机器人研究的专家。

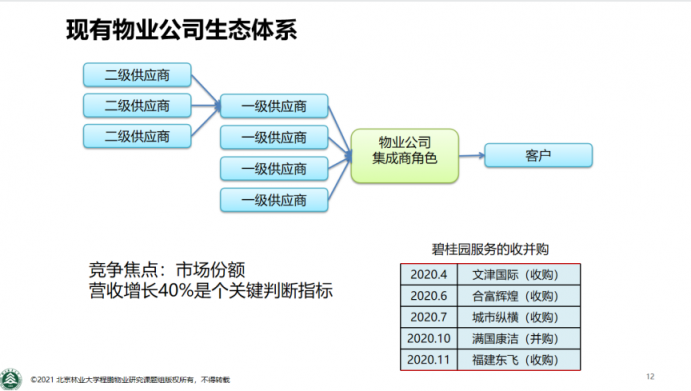

物业公司继续发展会逐步实现在整个空间服务领域的主导权,就要逐渐掌控供应链。这就可以解释为什么碧桂园服务去年并购了诸多保洁公司、电梯广告公司、保险公司一系列公司,最后可能会发展到想在市场找到非常优秀的保洁公司、电梯广告公司只能找到碧桂园服务,这就是通过控制整个价值链,来实现空间的领导权,最终目的是要制定这个行业的标准。

二、对数据赋能物业管理的观察

我们讨论数据赋能的观点,头部物业公司已经把这一思想放在了很高的战略位置上,即用数据来思考怎么进行有效的规范管理。头部的物业公司考核关键的指标在于管理面积,但真正决定管理面积大小的关键指标是项目之间的密度,项目管理密度是整个商业模型正向反馈的关键指标。

以711超市的为例,711是世界上最大的连锁超市,可以发现它是在城市扎根后再进行高密度布局。对物业行业也是同样的,因为物业本身也是连锁型,只不过物业的连锁经营比711更复杂,因为711的占地面积是较小,物业管辖的面积很大,虽说难度更大,但思路大同小异。物业这个行业是劳动密集型,只有在单个城市项目密度足够大了之后,才会发现在成本端是有优势的。经常呼吁上涨物业费,但我不认同物业费上涨是这个行业真正扭转和改变的唯一关键点,提高项目密度是一个很重要的方法。

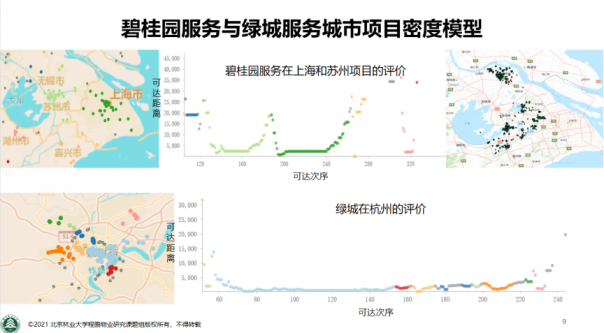

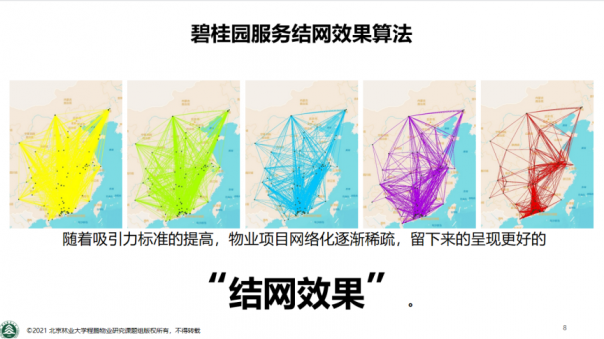

提高项目密度的同时收入端也有好处,我一直坚信增值服务是有价值的,目前因为项目密度不够大,因此没有办法使资源、物流、供应链体系搭建这种高效的体系实现协同性。再看绿城为什么能在杭州开展的很好,因为一个小区接着一个小区的物业都属于他的管辖,当他开展社区教育等的活动就存在这种空间价值,所以项目密度是一个关键指标。当公司的战略层面把项目密度的指标纳入到管理面积扩张考核体系的时候,领导就不可能是简单的通过拍脑袋的方式决定扩张管理面积,必须依托大量的数据、合理的算法把这个问题解决。

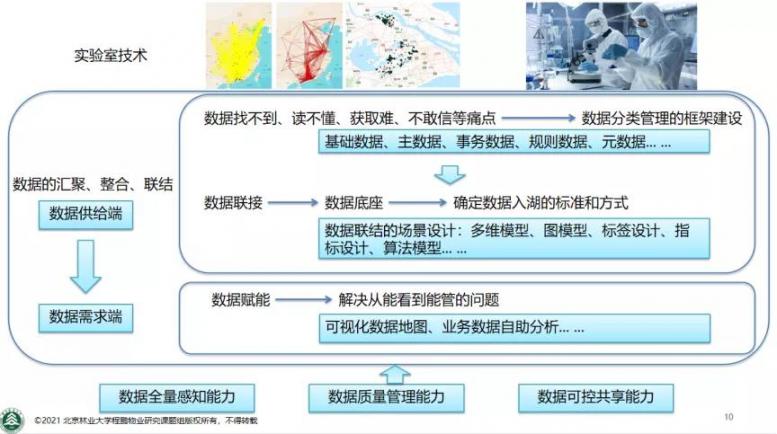

当然了这是我们在实验室设计出的算法,我们把所有影响因素都屏蔽到了只观察项目之间的协同,但是物业公司想用这个算法主动实践的时候,首先要解决的问题是数据质量,结果是否可靠很大程度上取决于放到黑箱里面的数据是不是可靠的,所以物业公司想引入这种算法就必须要把数据分类系统的管理体系搭建起来。碧桂园本身也在做算法,比如物业费的预算模型,可以算出一年的物业费并且准确率很高。物业公司发展到了这种量级就一定要有算法作为支撑,也就是进行数字化建设,其中物业公司也会有这样的挑战——隐私数据的处理。现在社会越来越现代化,碧桂园可以通过布控摄像头的人脸识别实现任何一个人进入园区,获知人的实时位置,但是他们不敢运行这个技术,原因中就涉及到隐私数据的保护,这些都是物业公司未来亟需解决的。可以说物业公司走到现在已经走入了无人区。

另外涉及到数据库的建立,让数据之间建立关联,否则无法做出有效的算法模型,它能够帮助我们实现对数据的洞察,来发现我们直观感觉不到的,我们经常说数据赋能,数据赋能其实是在数据需求上来实现的,数据能够承担管理企业的重任,实现对基层员工的有效管理。如果物业公司在信息化建设方面达不到这种程度,一定会出现这种困境——管理面积越大管理越失控。反观头部的这几家劳动密集型公司,比如顺丰、美团、京东,任何一个外卖小哥、快递小哥位置在哪里,何时取单,送到哪里系统全知道,这是要物业公司逐渐实现的。苹果公司最新发布的AirTag,类似的新技术或许会应用到物业公司中去,如果技术成熟,每位基层员工的管控都会得到极大的智能优化,实现数据的有效管理。另外要考虑数据的来源合法的问题,即涉及到数据可控共享的问题,物业公司都要对这些问题进行有效的思考。

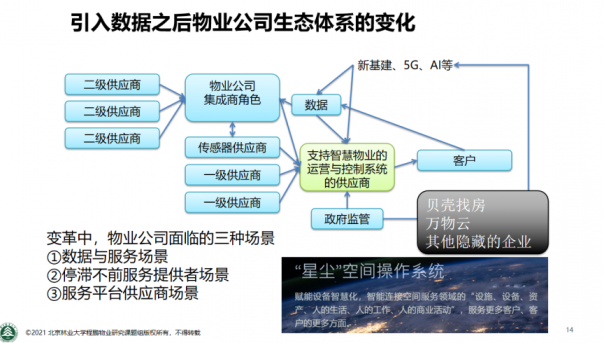

实际上信息化跟物业公司的规模相关,如果公司只有十几个项目,根本不需要建立信息化,Office软件和微信群就可以应付日常的管理。所以说信息化的建设一定是伴随着整个组织架构的调整,当公司无法通过人力资源的优化、组织架构的优化来有效解决问题的时候,技术路线的优化即信息化建设是最佳的解决办法。一旦数据赋能开始有效的解决企业管理问题的时候,物业公司便迎来了一个“劫”点。这时你会发现物业公司的竞争对手已经出现了变化,当数据在整个公司管理中发挥越来越大的关键作用的时候,数据会变成企业资产,并且是重要的战略性资产,未来诸多商业模式、产品、服务都是基于它来实现,现有物业公司的生态体系将发生巨变。在目前的物业公司生态体系中,物业公司是经营商的角色,公司竞争的焦点是主营业务收入,我们去年做的中国上市物业公司年报的分析报告,能够明显看出分化是很严重的。

过往研究表明当数据在整个生态体系的作用不断提升会导致价值链的关键节点向上,一旦转变之后,整个物业公司的生态体系会发生变化,物业公司会变化三种类型的公司,第一种物业公司渡过了这个劫点,变成一个数字服务的商业运营商,也就是数字能定义的物业,但没有几家公司能做到;第二种物业公司仍然规模巨大,管理着上亿个平方,但是整个价值链最丰厚的利润无法掌握;第三种物业公司是一个服务平台,变成停滞不前的物业服务的体制化公司,这是一定会发生的。那么对于当前头部的几家物业公司,谁会成为的真正的数字定义的物业公司,谁是真正的标准制定者,我猜是美团这样的公司。美团去年的营收大概超过1000亿,物业公司是大概在150亿到200亿之间,像这样的公司,是值得我们做一些更深入的案例分析,另外便利蜂在711已经占据市场主导地位的情况下,利用数字化重新定义了小型的便利超市,我们希望物业公司能够调整对物业行业未来发展的认知,另外传统的物业公司如美国的first service仍然也有必要再多进行研究,虽然物业行业走进了无人区,但是这些案例一定会有很多可借鉴的地方。